グローバル・アイ

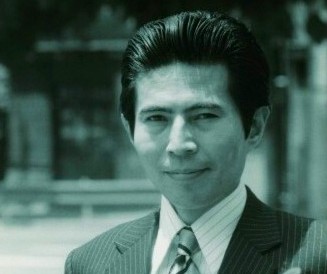

西川 恵(ジャーナリスト)

北京の天安門広場

第12回 日本は自国民保護の強化を

中国・北京市で拘束され、スパイ罪で起訴された日本の製薬会社の男性社員に対して、同市の裁判所(地裁)は7月16日、懲役3年6月の実刑判決を言い渡した。男性社員は2023年3月、帰国直前に拘束され、24年8月にスパイ罪で起訴されていた。

このニュースを読み、私が思い浮かべたのがイランのアラグチ外相だ。同外相は駐日大使(2008年~11年)だった約4年間の在勤中、自国民保護に力を注ぎ、日本でも外務省や外交団の間で話題になった。

アラグチ氏が日本に赴任した当時、約450人のイラン人受刑者が日本の刑務所に入っていた。イラン人の来日は80年代に始まる。当時、イランでは対イラク戦争で経済社会が疲弊し、一方で日本は経済バブル期。日・イ間には査証免除協定があったため、イラン人の労働者や徴兵逃れの人が大挙来日し、その数約10万人と言われた。

その後バブル崩壊で多くのイラン人は帰国したが、日本人女性と結婚し、また就労ビザを取得して在留した人、さらに不法滞在し、中には麻薬密売などで捕まった者もいた。このため一時期、イラン人に対するイメージが日本で悪化した。アラグチ氏は約10万人のイラン人の内、2千~3千人が残り、その10~20%が犯罪に手を染めたと推定している。

◇イラン人受刑者の権利擁護に奔走したアラグチ氏

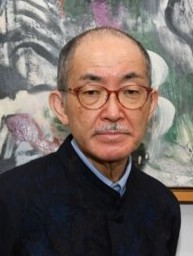

同氏は22年、駐日時代を振り返った回顧録を本国で出版し、昨年10月、邦訳出版された(『イランと日本 駐日イラン大使の回顧録』論創社)。この中で自国民保護について詳述している。

「私は(日本)着任時から、受刑者の権利擁護を領事部の優先課題と位置付けていた。イラン人受刑者は自ら犯した罪を償っている。しかし異国の地で収容され、さらには差別の問題もあった。大使館の責務は受刑者の権利保護、差別防止、異国の地ゆえの寂しさを少しでも取り除くことにあった」

-248x300.jpg)

アラグチ氏の著作『イランと日本 駐日イラン大使の回顧録』(論創社)

同氏は館員の一人を受刑者担当官に任命。この担当官はイラン人受刑者との面会のため、日本全国の刑務所を毎週、順番に訪問した。アラグチ氏も2、3カ月に一回は面会に赴き話を聞いた。その結果、イラン人受刑者らが困難な環境にあることを知る。肉体的な拷問は受けていないが、厳しい日本的な規律と規則に縛られ、神経がやられてしまう。特に異なる文化で育ち、規律正しい生活様式に慣れてない者には厳しかった。

同氏は刑務所訪問の時は作業所も見学した。刑務作業中の受刑者は仕事から視線を逸らしたり、言葉を発したりすることは許されず、守らないと狭い懲罰房に閉じ込められ、正座して壁を見つづける懲罰処分を受ける。

同氏は刑務所では最初に刑務所長と面談し、イラン人受刑者が抱える問題や苦情を伝え、併せて作業所見学の際は自分の方を見て挨拶するイラン人がいても𠮟責しないでほしいと要望した。というのはそれまで訪問した刑務所で、何人かのイラン人受刑者から、「作業中に大使に挨拶したため懲罰処分となった」と手紙に書いてきたからだ。

イラン人受刑者はさまざまな問題を訴えた。イラン人には慣れない集団入浴もその一つ。受刑者は入浴する時全裸になる必要があり、ある受刑者は同氏に「私には羞恥心があり、とても辛い」と訴えた。アラグチ氏が刑務所長に伝えると、「なぜイラン人は恥ずかしがるか不思議そうにしていた」(同書)。さらにイスラム教徒には禁じられている食材、またラマダン(断食月)の問題などもあった。ラマダンではイスラム教徒は日の出から日没まで断食するが、昼食と日没前に出される夕食がとっておかれなかった。在任中、同氏は刑務所長に改善を求め続けた。

アラグチ氏が日本を離任して5年後の16年、日・イ両国の間で受刑者移送条約が発効した。これも受刑者の早期本国送還を考えた同氏によって交渉の端緒がつけられ、5年越しで実現したものだった。

◇日本の大使館の取り組みはあまりに対照的

アラグチ氏の自国民保護の取り組みを縷々説明したのは、中国という国の難しさはあるとはいえ、日本とイランの大使館の取り組みがあまりに対照的だからだ。

中国で14年に反スパイ法が施行後、少なくとも17人の日本人が中国で拘束され、今回を含めて12人が懲役3~15年の実刑判決を受けた。5人がいまも解放されていない。

日本の外務省はなるべくことを荒立てず、表沙汰にせず、静かに処理しようとの姿勢が顕著だ。対中関係への配慮、また騒ぐと中国当局の神経を逆なでしてマイナスになるとの考えもあるのだろう。日本大使館の取り組みは、領事部の担当官が定期的に領事面接しているぐらいしか国民には知らされていない。そもそも外務省は日本人受刑者の状況を日本のメディアに伝えることには極めて消極的だ。

しかしこれだけ邦人が不透明な反スパイ法で拘束されている現状を見た時、そのやり方に疑問を覚えずにはいられない。唯一の例外は、帰任直前の駐中国大使(当時)の垂秀夫氏が23年11月、今回判決を受けた製薬会社の男性社員に30分間面会した後、日本メディアと会見し「(解放されない状況に)私個人として極めてじくじたる思いだ」と述べたことぐらいだ。駐中国日本大使が拘束された邦人と面会したのは初めてだった。

しかし拘束されている日本人受刑者が何を望んでいるのか、どういう気持ちでいるのか、日本大使館は個人を特定せずに言えるはずだ。大使自身ももっと面会し、それをメディアに伝えることで、日本は自国民保護が優先課題であることを中国側にも示せるはずだ。不透明で恣意的とも思える反スパイ法の適用で、日本人駐在員の拘束は止まないだろう。日本政府は権威主義的な国における自国民保護の取り組みのあり方を根本から考え直すべきだと思う。

西川 恵(にしかわ・めぐみ) ジャーナリスト、毎日新聞客員編集委員

1947年生まれ。テヘラン、パリ、ローマの各支局長、外信部長、専門編集委員を歴任。フランス国家功労勲章シュヴァリエ受章。日本交通文化協会常任理事。著書に『エリゼ宮の食卓』(新潮社、サントリー学芸賞)、『知られざる皇室外交』(角川書店)、『国際政治のゼロ年代』(毎日新聞社)など。

-500x500.jpg)