「アメリカの世紀」の終わりと日本の正念場

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

「アメリカが戻ってきた」と記されたホワイトハウスHP(https://www.whitehouse.gov/)

「トランプ2.0の嵐」──

収束「待つ」だけでは国際社会から取り残される

文化や価値観などで魅了して他国を引き込む「ソフトパワー」の提唱者、ジョセフ・ナイ(国際政治学者)が不帰の人となって約3カ月──[註1]。この間、米大統領ドナルド・トランプは経済力や軍事力などの「ハードパワー」で相手を威嚇、強制的に譲歩させる「自国第一主義」を推進し続けるなど、世界を翻弄している。

民主主義の価値観を死守するため、『タイム』誌発行人ヘンリー・ルースが、<孤立主義>を捨てて第二次世界大戦に参戦するよう呼び掛けたのが1941年。その4年後、「反ファシズム戦争」勝利の結果、超大国アメリカの絶対優位の時代が現に到来することになったのだが、今やトランプの横暴な振る舞いによって、ルースが命名した「アメリカの世紀」は深く傷つき、醜態をさらす形で終わろうとしている。世界的新常態(ニューノーマル)にあって、日本外交の真価が問われている。

◇ルースからナイ──「孤立主義」批判の系譜

J.ナイは、今年6月刊行の国際政治経済誌『フォーリン・アフェアーズ』(米外交問題評議会〔CFR〕発行)に“The End of the Long American Century :Trump and the Sources of U.S. Power”(長いアメリカの世紀の終わり──トランプと米国の力の源泉)と題する論文を、『パワーと相互依存』の共著者ロバート・コヘインと共同で寄稿した。

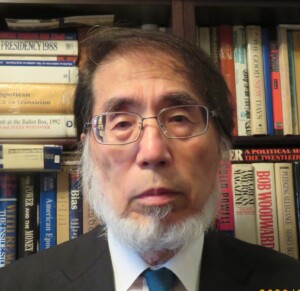

-271x300.jpg)

ジョセフ・ナイ(1994年、国防次官補当時)

これがナイの遺稿となったが、いわく「トランプはアメリカの強さを正しく認識しながらも、その強さを、逆効果となる形で利用している……相互依存を非難することで、彼はアメリカのパワー基盤を損なっている」「この国のパワーを強化する相互依存パターンを破壊するのではなく、維持するのが賢明な政策だ……トランプが現在の外交政策を続ければ、アメリカは弱体化し……多くの国に恩恵をもたらしてきた国際秩序の崩壊が加速するだろう」。

その上で強調している。「秩序は、さまざまな支柱をもっている。国家間の安定したパワーバランス、国やその他のアクターの行動に影響を与え、正統性を授ける規範、それを支える制度などだ。トランプ政権はこうした支柱すべてを揺るがした。……現在進行中の衰退は一時的な落ち込みではなく、先の見えない世界への突入なのかもしれない」

ルースやナイの思想は第一次世界大戦後、戦間期の世界で生じた歴史的教訓を踏まえて、「偏狭なナショナリズム」「自国第一主義」につながる孤立主義を明確に否定したものだ。

第一次大戦後のアメリカは、1919年のベルサイユ講和条約の承認や国際連盟への正式加盟を拒否するなど孤立主義を選択。以後、経済面でも経済保護主義の道を歩むことになる。例えば、戦間期にあって世界恐慌を経験したにも関わらず、自由貿易の障壁となるスムート・ホーリー関税法を採用するなど、世界恐慌で被った大不況を長期化させたばかりでなく、世界各地に伝播させた。

また、1930年代に「中立法」を成立させた米議会は、ドイツのポーランド侵略によって第二次世界大戦が勃発(39年)した後もヨーロッパ戦線への参戦に反対、国内世論も米国の孤立主義を強く支持した。

しかし、41年1月、フランクリン・ルーズベルトは大統領3期目の就任に際して孤立主義を批判、ファシズムとの戦いで「四つの自由」を守る必要性を強調するなど国論を盛り上げ、米国世論は徐々に参戦支持へと傾いてゆく。こうした中、アメリカが孤立主義を捨て去り、正式な参戦のきっかけとなったのが、同年12月8日(現地時間7日)の日本軍による真珠湾奇襲攻撃だった。

◇70年代初頭の転換期──ニクソン=キッシンジャーの対応

ファシズムとの戦いに勝利した米国は戦後、政治的・経済的なパワーばかりでなく、技術的にも軍事的にも圧倒的なパワーを保持した。自由貿易体制の中で巨大な米国市場と核を含む軍事力に依存する同盟国やパートナー諸国との非対称な相互依存関係。ハードパワーばかりでなく、ソフトパワーを保持するアメリカは「秀逸な覇権国家」として一目置かれる存在となった。

ところが、戦後10年、そして20年が経過すると、「パックス・アメリカーナ(アメリカによる世界の平和秩序)」の基盤を支えるには、財政的に過大な負担がかかるようになった。それを痛感し始めたのが、ベトナム戦争の泥沼化だった。

ニクソン大統領=キッシンジャー補佐官の時代(1969~74年)になると、ベトナムからの米軍撤退に伴う「ベトナム化」政策、二度のニクソン・ショック(ニクソン訪中発表、金・ドル交換停止)、そして米中関係の改善、固定相場制から変動相場制へ移行──事実上のブレトンウッズ体制崩壊、米ソの緊張緩和(デタント)等々と続き、世界は大きく揺れ動いた。

-300x247.jpg)

米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)に指名されたキッシンジャー(右)とニクソン次期米大統領(『キッシンジャー 1923-1968 理想主義者2』より)

まさに、「アメリカの世紀」における大きな節目だった。ニクソンは一連の政策を、孤立主義に回帰することなく、さらに超大国アメリカに対する信頼・信用を傷つけることなく推進した。ホワイトハウスの国家安全保障会議(NSC)を支えるスタッフを充実・強化、総元締め(同担当補佐官)にキッシンジャーという“軍師”を抜擢したことで、変化する時代の潮流に乗ることができたのだ。

以上を踏まえて時代的な変化とリーダーシップの対応という観点で、ニクソン=キッシンジャー外交を見ると、今のトランプ外交の悲惨さと危うさが浮かび上がってくる。

◇戦略性もビジョンもないトランプ

トランプには、ポスト「アメリカの世紀」に向けた戦略性も具体的なビジョンもない。ましてや、外交安保政策を戦略的に起案・企画・遂行できるキッシンジャーのような“軍師”もいない。

-244x300.jpg)

トランプ米大統領(ホワイトハウスHPより)

アメリカの強さは、ハードパワーとソフトパワーを両輪に回してきた国家戦略にあった。その源泉は同盟国や友好的パートナー諸国との間に張り巡らしてきたネットワークを基盤に、幾つもの相互依存関係が、あるべき規範とルールの基に巧みにマネージされてきた自由貿易体制にこそあった。

米国には、そのリーダーとして行き先とルートを指し示す特権のようなものが授けられていた。だが、トランプが掲げる関税を武器にした「米国第一主義」は、各国との相互依存を逆手に、自国の赤字減らしのみにフォーカスすることで、基盤そのものを破壊しているのだ。

◇波立つインド太平洋

「アメリカの世紀」が終わろうとする中で、いま、インド太平洋地域においては、内包されていた紛争の火種が可視化されるようになってきた。中国の海洋進出に伴う南シナ海での他の沿岸諸国──特にフィリピンやベトナム──との船舶による衝突は以前から常態化しているが、最近では、インド—パキスタン国境に加えてタイ─カンボジア国境で武力衝突が発生した。巨大な変動に伴う地盤の緩みは、確実にインド太平洋地域にも広がり始めている。

-300x228.jpg)

日本周辺の国際環境は年々厳しさを増している

こうした中で、ここ2、3年、日米同盟を基軸とする日本外交が追求してきたミニラテラル・スタイルの外交にも新たな視野が求められている。

ミニラテラル外交とは、2国間を意味する「バイラテラル」と、多国間を意味する「マルチラテラル」の中間に位置づける外交を意味するが、それを構成する国の数やそのグループの性格など、まだ確立した定義はない。

日本外交の場合、日米豪印4カ国で構成する「Quad(クアッド)」をはじめ、日米韓や日米比で構成する協力枠組みが存在する。「クアッド」は、先行していた日米豪の協力枠組みに、非同盟(「戦略的自律」)を標榜していたインドを引き込んだケースだが、そこには、「自由と民主主義」という価値観の共有が見られる。

基本的には、共有する価値観がなければ、成り立ちにくい小グループの協力枠組みだが、権威主義的体制の中国も含めた日中韓という戦略的な協力枠組みも存在する。これは、安全保障分野では軋轢がありながら、巨大市場・中国との経済的ファクターが協力の接着剤になっている。

また、米英豪による高度な安全保障を目指すミニラテラルの枠組みとして「AUKUS(オーカス)」のようなケースもある。中国を牽制するための民主政体3カ国の枠組みだが、中国、ロシアと談合して世界を取り仕切ろうとする「トランプ2.0」の下で、安全保障の協力枠組みとしての存在感が希薄になることが予想される。

現にトランプ政権は6月になって、「オーカス」における数十億ドル規模の潜水艦契約に関して見直しを開始した。この枠組みがトランプの「米国第一主義」に適合するように再検討する必要があるためだ。

もともとアルバニージー豪政権は、防衛力の近代化と米国との同盟強化を、仮説上の台湾有事シナリオに結びつけることを慎重に避けてきた経緯があり、オーカスに内包する矛盾と、対中国通商による経済の再活性化政策とのバランスをどう取っていくのか。それが現在直面している豪州の課題となっている。

7月のアルバニージー首相訪中は、その外交的な課題を解きほぐすための努力の一環と言える。こうした豪州の動きには、「トランプ2.0」で世界秩序が変容していくのに対応しようとする意思が見える。

英連邦の一員である豪州のアジアでの動きは、欧州における英国外交と連動しているのではないだろうか。

◇ポスト「アメリカの世紀」見据える英国外交

同じ7月の欧州──。英首相スターマーが「トランプ2.0」の下で展開した外交は、その意思が明確だった。スターマーは、まずフランス大統領マクロンを国賓として英国に招いた(8日~10日)。仏大統領の国賓としての英国訪問は、実に17年ぶり。ここに来ての英仏接近には、ロシアの脅威への対応と対ウクライナ支援に加えて、世界秩序を揺るがす「トランプ2.0」への対応、そのために、欧州安全保障の新展開に向けて両国が協調する狙いがある。

チャールズ国王をはじめ英王族に温かく迎えられたマクロンは、晩餐会などで最高の持て成しを受けた後、スターマーとの首脳会談で、核の抑止力の協調を含む軍事面での結束・強化で合意。具体的には「核運営グループ」を設置するなど、「高度の脅威」に共同対処するため、両国の核抑止を欧州に拡大する可能性にまで踏み込み、連携を深化させることで一致した。

それから数日後、英王室は、米大統領トランプが9月17日から19日まで、チャールズ国王の招待で国賓として英国を訪問すると発表した。トランプは、1期目の2019年にも、当時のエリザベス国王に招かれており、2度目の国賓訪問は異例中の異例。ホワイトハウスは、積極的に反応した。大統領報道官は17日、米大統領が7月下旬に北部スコットランドを訪問、実務レベルで合意済みの米英協定をテーマにして米英首脳会談を行い、続いて9月にも英国を訪問すると発表した。そして「前例のない2度目の国賓訪問であり、大統領は国王との会見を楽しみにしている」とコメントした。

同じ17日、欧州ではドイツ首相メルツが訪英、スターマーとの英独首脳会談が行われ、防衛など幅広い分野で両国の協力を強化するとの「友好条約」を締結した。

こうした一連の外交には、それを主導した英首相スターマーの戦略眼が映し出されている。スターマーの戦略目標は2点ある。第一に、不可避となった新たな世界秩序づくりに向けて、ぎくしゃくする米欧間の橋渡しをすること、第二に、揺らぎかけている米国の「核の傘」を念頭に北大西洋条約機構(NATO)やEU(欧州連合)の枠組みを超えた安全保障のコンセンサスづくりを進めることだ。

昨年7月、行き詰まった保守党政権に代わって登場したスターマー労働党政権は、着々と地ならしを進めてきた。その起点となったのは、同9月27日。米大統領選の行方が皆目わからない最中に、スターマーが求めて共和党候補トランプと会談したことだ。スターマーはニューヨークまで出向いた。そして、トランプタワーで、食事を共にしながら約2時間にわたって意見交換したのだ。年が明け、「トランプ2.0」が始動すると、2月27日、ホワイトハウスで大統領トランプと公式に会談。席上、「国賓としてご招待したい」とするチャールズ国王からの書簡を手交したのだった。

7月、欧州で一気に表面化した英スターマー外交──。そこには深い意味がある。欧州の中核、英仏連携にドイツを引き寄せて、主要3カ国の協調体制を構築する一方、中長期的な新秩序作りの過渡期にあって、なお不可欠な「アメリカン・パワー」を引き入れる──そこには、自国に優位なポジションを占めようとする戦略的意図がはっきりと見て取れる。英国は、“キング”トランプの虚栄心と功名心を巧みにくすぐりつつ、「アメリカの世紀」の終わりを見据えて、外交を展開し始めたのである。

◇さぁ、ニッポンはどうする?

では、日本の場合はどうか──。

まず、外交の推進力となる政治の基盤が一段と脆弱になり、首脳外交の機能が低下した。例えば、石破茂首相が6月下旬に予定していた北大西洋条約機構(NATO)首脳会議出席を急きょ取り止めたのが象徴的な出来事だ。

外務省が「諸般の事情」としたことから、米軍のイラン核施設攻撃による情況変化のためとか、NATOに招待された日豪韓NZ四カ国によるIP4(インド太平洋パートナー)首脳会議が開けなくなったためとか、様々な憶測が流れた。が、真の理由は「国内政局を勘案したため」(関係筋)らしい。直前の東京都議選での自民党惨敗の衝撃と7月の参院選を見据えたものだったようだ。

その参院選においても、石破自民党は敗北、「石破降ろし」というコップの中の嵐が始まった。本来ならば秋をにらみ、国連総会をはじめとする各種国際会議への出席や、日米、日中首脳会談、日中韓首脳会議などを想定して、戦略的な首脳外交を進める方策を練らなければならないが、その展望は見出せないでいる。

だが、最大の懸案となっていた対トランプ関税交渉を巡っては急転直下、基本的な日米合意ができた[註2]。これまで、日本政府はトランプの目を気にして「自由貿易の旗」を掲げることすらためらってきたが、今こそ日本を中心にまとめ上げたCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)を有効に使う好機ではないか。

世界は地殻変動期に突入した。すでに、欧州では「トランプ2.0」や中ロの動きに対応して、「帝国のDNA」が積極的に呼応し始めている。それに比して、「積極的平和主義」の看板をすっかり下ろしてしまったような日本外交は、どう対応するのか。「トランプ2.0の嵐が過ぎ去るのを待っている」(政府筋)という<待ちの姿勢>では、日本そのものが国際社会からズリ落ちていくだけではないだろうか。

[註釈]

註1=Joseph Samuel Nye Jr.(1937年1月19日─2025年5月6日)。ハーバード大学特別功労教授。民主党のカーター、クリントン両政権で外交政策に関わり、冷戦後のアメリカの極東安保構想に影響力を持った。

註2=関税交渉は7月22日(日本時間23日)に合意。相互関税の税率が25%から15%に下がったが、合意文書は作成されていない。

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。『インテリジェンス・ニッポン』にて「外交裏舞台の人びと」を好評連載中。

や議員会館など永田町の風景.jpg)

と弾劾反対派(右)の横断幕が掛かっていた。韓国社会は分断が一層深まっている=2025年3月11日-500x500.jpg)