外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

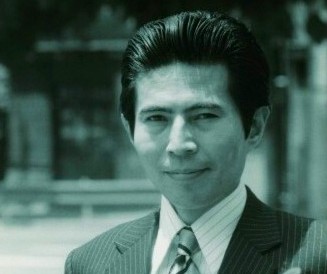

京都産業大学世界問題研究所長兼東京事務所長時代の若泉敬(吉村信二『若泉敬先生に学ぶ』改訂版より)

■<補記>第1部を終えるにあたって

◇未完となった若泉「思索の実践学(ジャーナミズム)」

1960年代半ば、戦後復興を果たした日本が、高度経済成長時代の只中にあって、国際政治学者・若泉敬も立志、沖縄同胞の祖国復帰という一大事業に深く関与し始めた。稀代のオルガナイザーとして沖縄返還運動を盛り立てた同志、末次一郎[本連載第1回・第2回参照]とは異なるアプローチで、胸突き八丁の険しい坂を上って行ったのである。

若泉は生涯、「国際政治の一学徒」と自称し続けたが、東京大学卒業後も、学生時代に活動の足場とした知的運動体「土曜会」に関わりつつ、研究者の道を歩んだ。その「思索」の営みには常に「行動」が併存していた。50年代、東大生を中心に結成された「土曜会」の同志の一人、粕谷一希(後に『中央公論』編集長)は若泉を評して、研究者というより優れたジャーナリストだったと喝破した。この視点に立てば、密使・若泉が遺した大著『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』は、沖縄返還交渉の大パノラマを内側から描いた「思索の実践学(ジャーナミズム)」[註1]としての金字塔の一つだったとも言えよう。

と会食する若泉敬(伊藤隆著『佐々淳行・「テロ」と戦った男」』ビジネス社刊より)-300x216.jpg)

学生「土曜会」以来の友人で警察官僚の佐々淳行(右)とくつろぎながら会食する若泉(伊藤隆著『佐々淳行・「テロ」と戦った男』ビジネス社刊より)

敗戦国日本の再建に向けて志を立て、福井県・越前を出郷した若泉は、政界入りを模索したことがあった。66(昭和41)年3月、防衛庁防衛研修所(当時)教官を退任し、翌4月に京都産業大学教授(世界問題研究所兼東京事務所所員〔主任〕、70年12月から二代目所長)に転職したのは、政界入りの準備のためであった。それに先立つ同2月9日、学生の頃、学資の援助を受け、浅からぬ交流関係にあった政治学者・矢部貞治に面会して、「次の次」の衆議院選挙に打って出る決意[註2]を打ち明けている。その頃の矢部事務所は、政治家や政界関係者、政治家予備軍が入れ替わり立ち代わりやってくる政治的インサイダー情報の一大スポットとなっていた。

その矢部は戦前、近衛文麿のブレーンを務め、戦後は協同民主主義を唱えた、行動する論客として活躍した。実践との結びつきを最重視する政治学者として知られ、多くの政治家を育てた。20世紀を代表する米国人ジャーナリスト、ウォルター・リップマンの著作及び関連本の翻訳[註3]を手掛けた矢部は、好んでリップマンの次の言葉を口にした。「実践する学者、思索する政治家は、満月の空の星のように少ない」──。

矢部の薫陶を受けた政界の門下生たち(三木武夫、中曽根康弘、早川崇、藤井勝志、永末英一ら)には、「思索する政治家になれ」と口癖のように言って、鼓舞していた[註4]。

恐らく若泉も矢部との長年の交流の中で、政治情勢や実態、永田町政治の人脈、政治家のあるべき姿・心得など様々な教えを受けたであろう。若泉は「思索する政治家」の道を歩もうとした時代もあったが挫折、「実践する国際政治学者」として沖縄返還問題に関与するようにもなっていた。公式な外務省ルートとは別に進めた裏舞台外交を通じて、首相・佐藤栄作が掲げた「核抜き・本土並み・72年返還」の実現に向けて尽力、自身なりの役割を果たした69年11月下旬、「密使」として課せられた任務を一方的に解いた。

佐藤・ニクソン会談を東京から見守り、同26日午後の佐藤帰国後も、若泉は沖縄同胞や日本国民の反応を注意深く見極めようとした。当夜、翌朝、そして一日が過ぎ、二日が過ぎた。時の経過とともに、沖縄の祖国復帰に関する国民世論が、好意的な反応となって確かな輪郭を整え始めた、と感じるようになった。

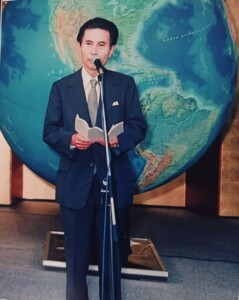

地球儀の前に立つ若泉

若泉が、懸案の日米首脳会談を終えた佐藤に面会したのは、帰国した3日後、枯れ葉舞う11月29日朝だった。閣議前、いつもの公邸応接室に現れた佐藤に対して若泉が伝えたのは2点。一つは「少なくとも“核抜き”という点については、ニクソン大統領は約束を守ったのですから、こんどは、総理が約束されたこと(引用者註・「繊維」問題)は必ず守ってください」、さらに続けて「もう一つは、総理の記憶から私のことを抹殺していただきたい、ということです。もうこれで私の使命は終りました」──と。

「いま、急に俺の頭から抹殺しろと言われても、君、それは無理だ。そいつはできないな」と、佐藤が語調を強めて拒むと、若泉は反発するように言葉を返した。「総理の頭から完全に清算していただきたいのです」「重ねて、日本国の宰相として、今回の歴史的綱領に関わるすべての責任を立派に果たして下さるようお願いいたします」──等々、毅然とした訣別の辞であった。若泉にとって、「全面委任」された使命が核に絡む「縄」の問題であり、想定外に絡んできた「糸」の問題は“任務”対象外という認識であった。

◇佐藤「鵜匠」外交の限界

首相・佐藤が「鵜匠」外交を通じて進めた沖縄返還交渉には、構造的に弱点が内包されていた。

乾坤一擲、佐藤が69年を「決着の年」と位置付けて沖縄返還交渉の対米シフトを敷いたのが、前年秋に踏み切った内閣改造[第17回参照]だった。その際、本来必要なのは、司令塔の下で、①中心となる対外交渉役のアクター②外交によって生じる国内の利害調整を行うアクター③世論づくりの広報対策を受け持つアクターが、それぞれの役割分担の任務をこなし、横断的な連携を通じて目的達成に努めるチームワークだった。

-199x300.jpg)

記者会見で新年の抱負を語る佐藤栄作=1970年12月29日、首相官邸で(『佐藤栄作日記 第四巻』より)

沖縄返還交渉に当てはめれば、佐藤が「鵜匠」役(司令塔)となり、対米交渉をする公式の外務省ルート(外相・愛知揆一、アメリカ局長・東郷文彦)、また69年当時の二大懸案の大学紛争と沖縄問題を閣内調整する内閣の要としての官房長官(保利茂)、世論に向けて発信する広報役の官房副長官(木村俊夫)や日米世論づくりのため機動的に動いた大濱信泉(沖縄問題等懇談会座長)、木村及び大濱二人の陰の補佐役(末次一郎)[第7回参照]。そして、非公式に裏舞台でキッシンジャーと交渉する密使・若泉、さらに言えば、時に応じてワシントン・インサイド情報の収集を期待された高瀬保(京都産業大学外国語学部教授)[第12回参照]ら、適材適所に人材を配する陣を敷いた。しかし、それぞれの「鵜」が、「鵜匠」に直結しているけれども密接な横の連携はなく、特性に応じて動くように編成された鵜飼い漁のごとき対米外交の布陣だった。

◇佐藤の辞書に「糸」はなかった

では、繊維問題に関してはどうだったか。実は、佐藤の頭の中では、後に「縄」に絡んでくるか否かは別にして、「糸(繊維)」については、端から軽視していた。そして、いざ、表舞台の交渉で繊維問題が喫緊の課題として絡んできた時も、「縄」を最優先する佐藤が、積極的に「糸」で生じる利害調整に動いたことは全くなかった(若泉)。外交と内政はコインのように表裏一体化した関係にあるため、その表裏に目配りしながら事を運ぶのが、外交鉄則だ。しかし、沖縄問題における佐藤の辞書には、途中まで「糸」という言葉が見当たらなかった。

「縄」に絡みついた「糸」を巡る問題のその後と言えば、通産相・大平正芳に「潜在的抵抗」の姿勢を見て取った佐藤は、70年1月に内閣改造を断行した。後任には、「宏池会」での大平のライバル的存在だった宮沢喜一を据えたが、宮沢は期待に応えられなかった。このため、佐藤は71年7月の内閣改造で、自民党幹事長を退任したばかりの田中角栄を起用した。豪胆無比の角栄は米側の主張を全面的に受け入れる一方、国内対策として繊維業界に補償金を出すことで一気に決着させた。

◇日米外交「非対称」の構図

こうした情況下で孤独な戦いを強いられた若泉は、キッシンジャーとの極秘交渉を進める過程で、人知れず苦悩していた。絶えず表舞台の外交折衝の進捗を重大な関心をもって注視していたが、交渉過程は秘密のベールに蔽われていて、「部外者の私には、新聞報道を丹念に読む以外には窺い知る方法がなかった」。密使・若泉の孤独な戦いに象徴される日本側の布陣は、米側のキッシンジャーを中核とする外交政策グループに比べると、あまりにも脆弱で非対称の構図であった。

対する米側は、大統領ニクソンを頂点にキッシンジャーが国家安全保障担当の補佐官として、外交安保政策を一本に束ねる上意下達の規律ある体制だった。

-300x224.jpg)

日本政府主催の沖縄復帰記念式典で挨拶する屋良朝苗知事(那覇市民会館で72年5月15日、沖縄県公文書館所蔵)

米国の政策決定メカニズムは、その時々の大統領の個性、政治的特性によって変わる。固定化されたものではない。このため沖縄問題を担当するチームも、ジョンソンとニクソンの両大統領とでは、手法が違っている。ジョンソンは、「Thursday Meeting(木曜会合)」という非公式会合を、外交安保政策の最高決定メカニズムとして活用した。構成メンバーは、ジョンソンのほかにマクナマラ(国防長官)、ラスク(国務長官)、そしてロストウ(国家安全保障担当大統領特別補佐官)……若泉が接点を持った米側のキーパーソンだった。

ところが、ニクソン政権になると、外交安保政策の最高決定メカニズムは大きく変わった。官僚嫌いのニクソンは、国務省の権限をホワイトハウスの国家安全保障会議(NSC、議長・ニクソン大統領)に集中、その事務局長は安全保障担当大統領補佐官キッシンジャーが務めるなど再活性化を図った。そして、NSCの下に危機管理を司る組織として「ワシントン特別行動グループ(WSAG:Washington Special Action Group、議長・キッシンジャー補佐官)」を設置、定期的に会合を開いた。ケネディ、ジョンソン両政権で休眠状態だったNSCは、ニクソン政権で息を吹き返し、キッシンジャーの権力基盤は強固になった。沖縄問題を巡っても、キッシンジャーが圧倒的な権力を持ち得たのは、学者としての知的能力に加えて、こうした仕組みを使いこなせたためだった。佐藤は、決定メカニズムの中核となるWSAGの存在に注目していた。そのキーマンのキッシンジャーと交渉したのが若泉だった。

当のキッシンジャーは、内政の情報も密に入手しつつ、可能な限り選択肢を増やしておき、ぎりぎりの段階になってニクソンの最終判断を仰いだ。ただ、沖縄返還交渉にあっては、かなり早い段階でニクソン=キッシンジャーの意思疎通はできあがっていたと考えられる。キッシンジャーは、包括的なグランド・ストラテジー(大戦略)の中で、極秘に交渉ができる権限を有していた。

ニクソン(背)とキッシンジャー(『キッシンジャー秘録』)

例えば、核の扱いについては、機微に触れるような議論になると、“大統領ニクソンの最終決断を待たなければならない”と主張、表裏双方の外交舞台において“大統領の決断”を壁として使った。米側はこのような形で交渉を進め、じわじわと「縄」に「糸」を絡めながら、攻め立ててきたと言えるだろう。以上、69年にピークを迎え、11月の佐藤訪米──日米首脳会談で「核抜き・本土並み・72年返還」が決着を見た交渉[註5]を子細に追ってみれば分かるように、交渉は終始、ニクソン=キッシンジャー主導で運ばれた。

◇盟友・末次一郎による総括

最後にもう一つ、この<補記>に残しておきたいことがある。「死にそびれた男」末次一郎と「死に遅れた男」若泉敬を巡るエピソードである。

本連載「外交裏舞台の人びと」で紹介したもう一人の国士、沖縄同胞の祖国復帰運動をオルグし、牽引するなど若泉と時に応じて連携し、日本再建に献身した末次は、盟友とも言える若泉の一連の行動をどのように見ていたのだろうか。それについては、興味深いインタビュー記録[註6]が残されている。若泉が命を懸けた「秘密合意」に関する末次の肉声である。その末次の評価は、極めてクールだ。

-195x300.jpg)

末次一郎(『追悼 末次一郎』より)

「多分、外側の人間では私が彼の動きを一番知っていたのではないか」と言う末次は67年、69年と二度にわたって首相・佐藤栄作の「密使」を務めた若泉について、高く評価していた。「いろんな形で沖縄の問題をアメリカの施策形成に関わる人たちに働きかけるなど、彼の果たした役割、それは非常に大きい」。が同時に、「秘密合意」自体については「あれが決め手になったとは必ずしも思っていません」と指摘するなど、手厳しいコメントを含め次のように語っている。

「沖縄返還の流れというのは、だいたい69年の4、5月頃からアメリカ側にもその機運が生まれて、愛知(揆一)外相が予備交渉に行く6月ごろにはアメリカ側も動き出しておりましたから、そういう流れの中で11月の佐藤・ニクソン会談に集約されるわけです。私の感じでは、あの秘密合意があったから(「核抜き・本土並み・72年返還」が)できた、と言うほど秘密合意そのものに、私は比重を置いて評価していない。それは、もっと事前の流れがずっとあったわけでして……」

「あれが、全く無用なものだとは、必ずしも私は言ってはないんですよ。ある種の気休めとか、ある種の流れを裏付ける一つとか、ということは言わなきゃいかんとは思うんです……」「政治というのは阿吽の呼吸で決めることがたくさんあるわけですから、あれがなくても行けたんじゃないか、と私は思っておりまして、他に形(ニクソンが日本側に求めていた「何らかの保証」)を必ずしも考えなくてもね……」

末次はインタビューの中で、こうも語っている。「彼が入れ込んでいるほど、このこと(「秘密合意」)を、私は評価はしないと言ったことはあります。これは、議論すべきことではないので、お互いに意見を言っただけで終わりましたけどね」と。

末次は、若泉の覚悟の大作『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』が94年5月に公刊された後、「秘密合意」に関する自身の評価を、若泉に対して直接伝えている。末次周辺によると「国家的な秘密事項は墓場まで持っていくべきだ」を信条とする末次と、知を探究する学者として後世の歴史家に判断を委ねるために史実を明らかにしたいと考える若泉との間には元々、その生き方から来る考え方の違いがあった。末次と若泉は若い時に知り合い「妙にウマが合った」が、『他策』を書いたことで一時的にギクシャクするようになったという(末次周辺)。

そんな二人を心配した共通の知人が間を取り持って、伊豆の別荘に会食の場が設定された。二人が対面でざっくばらんな話をしたのは、その時(95年11月)のことだったと思われる。二人だけのやり取りの内容は不明だが、末次は、一晩宿泊するはずだった予定を急きょ取りやめ、深夜に帰京してしまったというエピソードもある。表向きの対応はどうであれ、「心のわだかまりが互いに解けたわけではなかったのではないか」(同)。

を訪れた若泉敬-300x218.jpg)

妻ひなをが眠る地球儀(若泉家の墓)をお参りする若泉

もっとも、その半年後の翌96年4月20日夜、末次が都内の自宅に若泉を招き、アットホームな食事会でもてなすことがあった。一時ギクシャクしているように見えた二人の関係は修復されたようだが、その頃の若泉は、既に肉体を病魔に冒されていた。全エネルギーを傾注した『他策』を執筆中に判明した膵臓ガンが末期まで進行し、「余命」幾ばくもないことを強く意識するようになっていた。

1945(昭和20)年8月15日。「陸軍中野学校」で秘密戦の教えを受け、福岡・西部軍管区司令部で敗戦を迎えた末次は復員後、割腹自殺を試みた。だが、果たせず、「死にそびれた男」として、沖縄同胞の祖国復帰運動に身を投じた。一方、心身に「少国民」としての価値観を叩き込まれた15歳の若泉は、「死に遅れた男」として戦後を踏み出す。そして、佐藤の密使として沖縄返還の実現に貢献、自身が描いた沖縄の姿と本土復帰後の沖縄の実態の乖離を埋めることなく、96(平成8)年7月27日、鬼籍に入った。死因については、膵臓ガンが根因だったという説が根強くあるものの、青酸カリによる服毒自殺と言われている。

◇結び・若泉の終着点

沖縄慰霊の旅で合掌する若泉

国際政治学者・若泉は、沖縄百万同胞の祖国復帰をテーマにした「思索の実践学」の軌跡をふり返り、『他策』に次のように記している。

「政府間の外交において正式交渉は必要不可欠……決定的に重要である……対立する利害の調整や厄介な問題の解決をめざす外交交渉はもとより容易なものではありえない。その最後の仕上げをするのは、表舞台に立つ政治家ほど派手ではないにしても、正式の外務官僚であり、彼らのチームワークによる献身的努力である。いま私が行なおうとしているのは、あくまで非正式のチャネルによる接触であり……本質的には、正式外交ルートの補完的な役割でしかない。しかも、こうした“外交の裏方”の仕事には、しばしばリスクが潜んでおり、陥穽が待ちかまえている」──と。

さらに、若泉は「経験豊かな職業外交官が演ずる労苦に満ちた折衝の地道な積み重ねがあってこそ、一国の外交目的は達成できるのである」と、自身のそれまでの裏舞台外交での体験を踏まえつつ、「職業としての外交」に携わる外務官僚の役割を高く評価していた。

と谷内正太郎(1987年5月31日、京都にて、谷内氏所蔵)-300x226.jpg)

歓談する若泉(右)と谷内(87年5月31日、京都にて。谷内所蔵)

そうした職業外交官、谷内正太郎(後に外務事務次官、初代国家安全保障局長)は、若泉が若い時から期待をかけてきた日本外交の逸材であり、学生「土曜会」の後輩だった。年齢差14歳の二人だが、越前・越中・越後という北陸独特の風土に育まれた出郷の志を胸に上京した、“同郷の士”であった〔註7〕。

谷内によると、若泉は「とにかく真面目で、誠実かつストイックだった」。そして、公刊した『他策』では自身を「国際政治の一学徒」と規定してみせたが、谷内に語っていた次の自己認識(アイデンティティ)は、若泉の人生における憂悶の情と遺功を考える上で、意味深長な言葉である。「自分は学者であり、評論家であり、政治家であり、そのいずれでもない」──。

死期が迫ろうとしていた96年晩春、若泉は、既に在ロサンゼルス総領事への異動が内定していた谷内を同道して、伊勢神宮に参拝した。その時の二人は名古屋駅で別れたが、日を改めて、静岡県・伊豆にある若泉の友人の別荘で会食した。一泊した後、若泉は熱海駅新幹線の上りプラット・フォームで谷内を見送った。その時デッキに乗り込んだ谷内に向かって、若泉は合掌した。そして、はっきり聞き取れる口調で言ったという。

「日本のことを、頼みます」──。

若泉の薫陶を受けた谷内正太郎=中澤雄大撮影

谷内は「僕のような一介の役人なんかに畏れ多い……と思った」と振り返るが、若泉の一言は、未完に終わった自身の「思索の実践学」を継承するようにと、谷内に遺した言霊だったのではないか。

その後、「思索し実践する外交官」として日本外交の本道を歩むことになる谷内の心の奥底に、その一言がいつまでも響き続けたに違いない。(第1部完、敬称略)

<註記>

[1]<ジャーナミズム>とは、「ジャーナリズム」と「アカデミズム」を融合した筆者の造語

[2]『矢部貞治日記・躑躅の巻』

[3]W・リップマン『公共の哲学』、C・ロシター& J・レーア編『リップマンの神髄』

[4]『矢部貞治日記・欅の巻』月報2

[5]本連載第9回以降の「沖縄問題日米交渉の<表>と<裏>の構図①-⑫」

[6]1997年4月16日 琉球放送・具志堅勝也によるインタビュー記録。番組に使われなかった部分を含むトランスクリプトより。

[7]谷内は1944年石川県金沢市生まれ、富山県育ち。若泉は1930年、福井県今立郡服間村(現・越前市)生まれ。

<主要参考文献>

後藤乾一『「沖縄核密約」を背負って──若泉敬の生涯』、森田吉彦『評伝 若泉敬──愛国の密使』、高瀬保『誰も書かなかった首脳外交の内幕』

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

-500x500.jpg)