シリーズ「戦後80年 日本の変革」

人口減少に適合した地方制度改革

小黒 一正(法政大学教授)

道州制を見すえた「地方庁」で国土の効率的な管理を

◇「正の分配」から「負の分配」へ

1945年の終戦(太平洋戦争)から80年が経過し、日本の経済社会は大きな岐路に立たされている。戦後直後の焼け野原から驚異的なスピードで復興を遂げ、その後の高度経済成長期には世界トップクラスの経済大国に上り詰めた。一方、バブル崩壊後の長期停滞と少子高齢化が重なったことで、現在の日本経済システムは深刻な「制度疲労」に直面している。そもそも戦後体制の根幹を成してきた政治・行政の仕組みは、「人口が拡大し、経済が成長し続ける」という前提の下で組み立てられてきた。しかし、人口減少と高齢化がますます進行する現在、その前提は大きく崩れ去っていると言わざるを得ない。

これまでの日本においては、政治が担う役割は「正の分配」、すなわち経済成長で得られた富や税収を各地域や各世代にどのように配分するかという課題が中心だった。しかし、今や政治の役割は「負の分配」へとシフトしつつある。公共投資の削減や社会保障給付の見直し、あるいは地域同士の競争を伴う再編を進めるなど、効率的な国土空間のあり方を含め、経済規模が縮小していく社会に適合した選択を強いられているのである。こうした状況下では、旧来の中央集権的手法によって画一的に政策を打ち出すこと自体が大きな困難を伴う。多様な地域ニーズや財政制約を的確に捉えつつ、“最小のコストで最大の効果”を上げるための仕組みが求められていると言えるだろう。

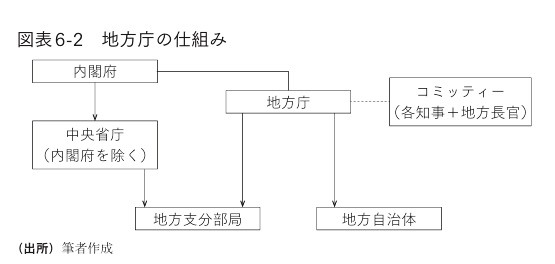

地方庁の仕組み

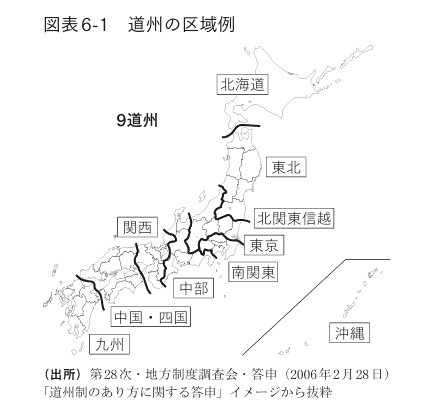

◇地域が主体的に政策決定、「地方版・骨太方針」を

こうした文脈で注目されるのが、拙著『日本経済の再構築』(日本経済新聞出版社)でも取り上げた、道州制を含む地方分権の再考である。国全体で「正の分配」を司るには、経済拡大期の日本モデルでも十分に機能していたが、人口減少と経済の長期低迷が顕著になった現状では、国が一括して調整すべき範囲と地域に委ねるべき範囲とを再定義する必要がある。さまざまな利害や政治的調整をすべて中央に集中させるやり方は、既に限界に近づいているためだ。そこで議論すべきなのは、各地域が主体的に政策決定や予算配分、規制改革を進められる仕組みづくりであり、そこに「道州制」「地方庁」というアイデアが結び付いてくる。

拙著が提示する「地方庁」構想は、道州制への移行を見据えつつ、都道府県や市町村、あるいは国の地方支分部局を束ねる中間機関をエリア(道州単位)ごとに設置し、地方庁を中心に「地方版・骨太方針」を策定する提案だ。従来、広域連合などが部分的に担ってきた機能をさらに強化し、地域の意思決定プロセスを一本化することで、地域ごとの特性に見合った政策をスピーディに実行する狙いがある。たとえば、老朽化し採算が合わなくなったインフラの統廃合や、医療・介護資源の集約・効率化、公共交通のネットワーク再編などは、もはや単体の自治体レベルでは対処しきれない課題となっている。そこで、一歩踏み込んだ広域自治体の権限と財源を認めることで、選択と集中を推し進める制度が考えられているのだ。

この背景には「日本全体が同時に縮む」時代にどう対応するかという、より本質的な問いが横たわっている。明治維新以後、中央集権体制を整えた日本は、戦後にも都道府県制を大きく改変することなく維持してきた。高度成長期には、その形のままでも十分に富が増大し、地方へ再分配する余力を生み出せた。しかし、人口減少社会が顕在化した今、全国的に画一的サービスを維持することは財政的にも物理的にも難しくなりつつある。従来の「広く浅く」が通用しなくなり、どこに力点を置くかを選ばなければならない時代になったというわけだ。

◇「選択と集中」進めるための権限移譲

具体的には、コンパクトシティ+ネットワーク構想や集約エリアの指定など、「選択と集中」を進めるために必要な実行力を、どう権限移譲と結びつけるかがカギとなる。中央が一律のルールや補助金の基準を作るのではなく、広域自治体や地方庁といった機関が、地域ごとの政治プロセスを通じて優先順位を決定し、予算や規制改革を総合的に指揮・調整できる体制が求められるのだ。そのためには、地方交付税の分権化も重要な課題であり、現行の一括配分だけでは柔軟な資源配分が難しい可能性が高い。各広域ブロックごとに一定割合の交付税をまとめて受け取り、独自の判断で自治体に配分する仕組みがあれば、格段にメリハリのある政策運営ができるだろう。

さらに言えば、規制改革の分権化も視野に入ってくる。これまでは国家戦略特区などで一部の地域に特例を設ける形が試みられてきたが、こうした手法をより包括的に広域自治体や地方庁レベルでも行えるようにすれば、地域ごとの特色を生かした産業育成や都市づくりが可能になる。大切なのは、このような地方分権の仕組みが「改革先送り」を助長するのではなく、改革のエンジンとなる設計をいかに組み込むかである。

歴史的に見ると、明治期の廃藩置県や戦後の都道府県制の固定化など、日本は大きな転換期に「国土や行政のかたち」を再編してきた。明治維新から150年を経て、今度は戦後80年という節目で「人口減少に適合したシステムへの移行」が主要なテーマとして浮上してもおかしくない。これは、成長と拡大を前提とした社会秩序が終焉を迎え、新たな社会像を設計しなければならないという歴史的要請でもある。道州制や地方庁がすべてを解決する魔法の杖ではないにせよ、抜本的な再設計を伴わない小手先の対症療法だけでは、財政赤字の恒常化や地域衰退の歯止めはかからないと考えられる。

◇地域発のダイナミックな改革が必要

少子高齢化と人口減少がもたらす課題は、一面的ではない。医療・介護、年金、教育、インフラの維持管理など、多方面にわたり「耐用年数」の限界が迫っている制度は少なくない。これらは政治を動かす際の「調整コスト」とも直結する。全国一律で決定した場合、中央に利害対立が集まり“決定不能”に陥りがちだが、広域自治体ごとに中間組織が主体的に調整できれば、摩擦を最小限に抑えながら各地域の実情に合った結論を導きやすくなる。経済が拡大し続ける時代であれば、問題を後回しにしても大きな被害は限定的だったかもしれない。しかし今や政策ミスの代償は大きく、失われた時間は容易に取り戻せない。ゆえに、地域発のダイナミックな改革こそが、狭く深い問題を打開するための要因となるのだ。

-211x300.jpg)

小黒和正著『日本経済の再構築』(日本経済新聞出版社刊)

この意味でも、道州制を含む地方分権が政治的なテーマに再び浮上することを期待したい。戦後日本が培ってきた社会保障やインフラの整備は、大きな成果をもたらしたが、その維持費や制度負担を過度に現役世代へ押し付ける構造が顕在化している今こそ、大幅な再編・再構築が必要だ。戦後80年という節目を、衰退の入り口ではなく、再生のスタートラインに変えるには、中央・地方双方が覚悟とビジョンを共有し、国土形成計画や地方庁といった新しい枠組みの設計を急ぐことが肝要だろう。

人口減少時代におけるシステム変革の要諦は、「すべてを守る」幻想を捨て、「必要なものを見極め、そこに集中する」現実的選択にシフトする点にある。高度成長期に成立した日本経済システムは、その使命を全うしつつあり、今後は次の世代が安心して暮らし、挑戦できる社会を構築するために大胆な制度再設計を迫られている。道州制や地方庁は、その具体的な選択肢の一つであり、効率的な国土空間の管理に向けて、地域を主役とする新時代の「分配」と「成長モデル」を生み出す可能性を秘めているのである。

(参考文献)

小黒一正『日本経済の再構築』日本経済新聞出版社

小黒 一正(おぐろ・かずまさ) 法政大学経済学部教授

1974年生まれ。京都大理学部卒業、京都大修士(経済学)、一橋大博士(経済学)。大蔵省(現・財務省)入省後、一橋大経済研究所准教授などを経て2015年4月より現職。財務総合政策研究所上席客員研究員、経済産業研究所コンサルティングフェロー、鹿島平和研究所理事、東京財団政策研究所研究主幹、キヤノングローバル戦略研究所研究員も務める。専門は公共経済学。著書に『財政危機の深層』(NHK出版新書)『日本経済の再構築』(日本経済新聞出版社)など。

-500x500.jpg)

のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより)-500x500.jpg)