「べらぼう」なのは蔦重だけじゃない──

吉原光陰(下) 渡辺 憲司(立教大学名誉教授)

奥村政信『新吉原大門口中之町浮絵根元』(東京国立博物館所蔵)=ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)より。吉原通いの道である日本堤から衣紋坂と呼ばれた坂を下って大門へ。門を入った正面の道が仲の町で、大きな店が享保(1716─1736)頃に創業された茶屋山口屋と巴屋、吉原案内の入り口に当たる部分を遠近法を用いて描いた

NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』の舞台となった江戸・吉原~浅草では、蔦屋重三郎が闊歩した時代の旧跡に触れることができる。江戸の香を求めて界隈を歩く立教大学名誉教授(江戸文学)の渡辺憲司氏が、遊郭の象徴である「大門」の変遷を通じて、遊女たちが生きた社会の在り様を考えた。

吉原大門の中に密閉──冷たかった世間

豊かさと繁栄のもとで逆に遠のいた自由

◇官許の大門

大門は官許遊郭の象徴である。

江戸では町奉行所に入る表門のことも「オオモン」と呼び慣わしていた。吉原の大門は一方口で、入口の左の門番所には町奉行支配の与力と同心がおり、右の会所には「鬼の四郎兵衛」と呼ばれた監視役を置いていた。遊郭公認が浪人の取り締まりなど治安上の問題と結びつけて正当化されたことを考え併せると、奉行所の呼び方が、オオモンと言う呼び方に影響を与えたと考えてもよさそうだ。

浮世絵にも吉原の大門はよく描かれている。中でも傑作は、安政三年(1856)の歌川広重の作『名所江戸百景』の内の「新吉原廓中東雲」(写真・上)と、歌川国貞の天保年間(1830~44)の作『北廓月の夜桜』(写真・中)である。共に正面に大門を描きながら、前者は帰る客を情緒豊かに描き、後者は吉原の新名物となった夜桜見物に門を入る客である。静と動、まことに好一対というべきものである。

.jpg)

歌川広重『名所江戸百景「廓中東雲」』(安政四年制作)=国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」より。㊤

歌川国貞『北廓月の夜桜』=ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)より。㊥

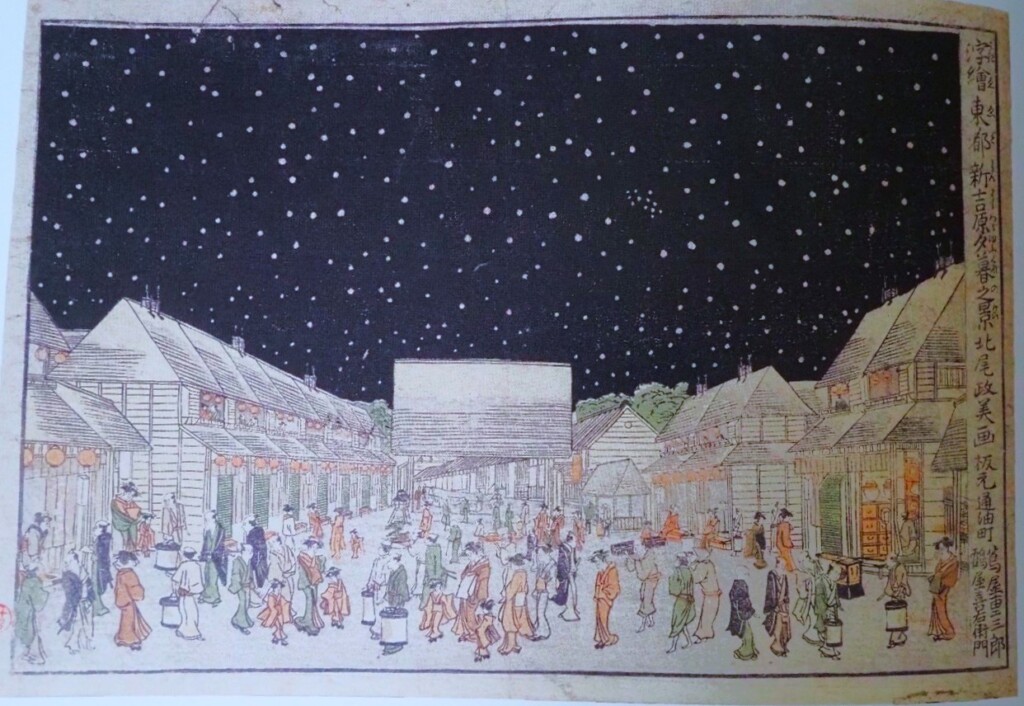

北尾政美『浮絵東都新吉原夕暮之景』=渡辺憲司撮影。㊦

この大門は太い角柱を渡した渋墨黒塗り〔註1〕の冠木門〔註2〕で、いかめしい金具がついた両扉の堂々としたものである。川柳に「江戸見物は大門でどなたさま」とあって、田舎者が大名屋敷の門と見間違えたなどというのはこの門のことである。

と母の墓碑(右)と蔦屋家(喜多川家)の墓=台東区東浅草の誠向山正法寺-208x300.jpg)

蔦屋重三郎(喜多川柯理〔きたがわ・からまる〕)と母の墓碑、蔦屋家(喜多川家)の墓(右)=東浅草の誠向山正法寺で中澤雄大撮影

この冠木門は、蔦屋重三郎(宝暦元年─寛政九年〔1750─1797〕)が亡くなって40年後くらいのもの。さて、蔦重の時代の大門はどんなものであろう。何度も火災にあっているからよくわからないのだが……。

北尾政美(鍬形蕙斎)画「浮絵東都新吉原夕暮之景」(神奈川県立歴史博物館蔵、写真・下)は、天明年間の作と考えられるもの。右下に板元として「通油町 蔦屋重三郎 鶴屋喜右衛門〔註3〕」の名があるのに注目。

吉原の大門にふりしき夜の雪と見るか、星空が広がっていると見るか。意見の分かれるところ。私には、雪の中に星が輝いているように見えるが、どうか。スバル、北斗七星、オリオンが見えるような気がする。「雪月夜」といった表現もある。<雪星夜>があってもいい。

板行の年代はわからないが、蔦重が日本橋通油町に進出した天明三年(1783)九月以降であることは確か。北尾政美は、浮世絵師を引退、寛政六年(1794)に津山藩のお抱え絵師になっているからそれ以前であろう。

鶴屋と蔦重が連名で出版したものは多くあるが、天明五年(1785)の『御江戸往来泰平楽』〔註4〕が早い時期のものだ。この浮世絵、天明末年(1789)頃までの刊行と見たい。天明七年(1787)十一月に吉原は火災により全焼しているがその復興時期かとも思う。(天明四年にも吉原は火事〔註5〕でほぼ全焼しているが、鶴屋との関係を考慮すれば天明七年以降が妥当か)

発行沖縄県立図書館所蔵-199x300.jpg)

『御江戸往来泰平楽』鶴屋喜右衛門、天保四年(1833)発行=沖縄県立図書館所蔵

いずれにせよ、実に斬新な絵柄だ。吉原の待合の辻から大門を見ているのだ。大門の屋根が大きく誇張されている。単なる誇張表現のみではなく、実際にこの頃に大きな屋根がかかっていたのかもしれない。大きな屋根付きで大門を誇っているようにも見える。蔦重が一枚絡んでこの傑作を生んだのは確かであろう。

「夕暮之景」とあるから、暮れ六つの頃であろうか、吉原の夜見世があわただしく始まろうとしている。提灯を持ち茶屋へ案内する妓夫、三味線箱を肩にかつぎ芸者の後に続く者もいる。冬の夕暮れ、漆黒の闇が徐々に深まり、小雪がちらつき始める。満点の星空の向こうに日本橋へ移った蔦重の吉原への思いが込められているような気もする。

天明八年(1788)には、蔦重グループのうしろだて田沼意次が失意のうちに亡くなっている。意次追慕の夕暮れの景とまで見て取るのは、私のうがち過ぎであろうが、想像するのは楽しい。蔦屋が、意気軒昂にこの大屋根の大門をくぐり、そして衰微を予感しながら肩を落として出て行ったのであろう。

ところが、約百年前の延享年間(1744─1748)の奥村政信の漆絵『新吉原大門口中之町浮絵根元』〔表題画像、註6〕は、この大門と明らかに違っている。政信の描いたそれは高さもだいぶ低くなっている。門というよりは木戸といった感じである。それより以前、古くは延宝年間(1673─1681)の絵本類や挿絵でも、同様の造りである。

オオモンといっても新吉原創設の頃はごく簡単なものであった。時代を経るごとに、大きな門になったのである。それは繁栄と共にではない。近代化、言葉を変えていえば、遊女の商品化とともに、そして遊郭の文化を衰微させる過程で大きくなったのである。

◇近代の大門

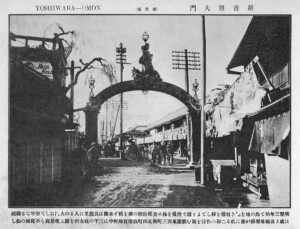

それを象徴するのが明治十四年(1881)、文明開化の風潮に応じて造られたアーチ型の洋風のモダンな鉄門。川口の鋳物屋・永瀬庄吉の手によるものだ。右の柱には「春夢正濃満街櫻雲」、左の柱には「秋信先通両行燈影」と、当代福沢諭吉と人気を二分したともいう福地櫻痴の詩文が刻まれ、二つの柱の間に高く弧形の桜散らしの横木を渡し、その上に竜宮の乙姫様がガス灯を捧げ持つようなデザインまで施されていたのである(現在吉原公園にアーチはないが、そのミニチュア版の詩文を記した小さな門がある=写真㊦)。

鋳物で造られた新𠮷原大門。キャプションには<明暦三年(1657)始て此の地を開き妓樓を移してより續で隆盛を極め晝(昼)夜絃歌の聲(声)を絶ず本圖(図)は其廓里に入るの大門にして堅牢なる鑄鐵(鋳鉄)に成り故福地櫻痴は書に成る二聯(れん)の作詩を鐫(きざ)む廓圍(囲)東西三町南北四町妓楼百餘(余)軒中に三千の妓女妍(ぎじょけん)を競ふ夜景宛た不夜城の如し>と記されている=国立国会図書館デジタルコレクション、『最新東京名所寫眞帖』(明治42年〔1909〕3月刊行)より

現在の吉原公園に建つ門=渡辺憲司撮影

江戸の情緒を懐かしむ連中からは、悪趣味ゲテ物などと悪口を言われたが、大門の歴史の中でもっとも装飾的な門である。

史実には諸説あるが、このアーチは数年後取り払われたようだ。明治17年(1884)の歌川国政の『東京名所之内 新吉原大門之図』には、アーチは取り払われている。また、家蔵の「東京名所 新吉原大門之図」は明治30年(1897)、東洋彩巧館発行のものだが、この図にも、アーチなどは無い。門に刻まれた文字もやや異なっているようだ。樋口一葉の名作『たけくらべ』(明治28年〔1895〕から翌年まで連載)の冒頭で「廻れば大門の見返り柳いと長けれど」と記している。これをアーチ型の大門であったと注釈するものもあるがちょっと疑わしい。アーチの無いものかもしれない。

『新吉原史考』(台東区役所編・昭和35年〔1960〕)には「このモダンな大門も、明治四十四年の大火で鉄柱だけとなり……」と記されている。モダンな大門とは、アーチの付いたものをいうようだが、いささか疑問。明治四十四年(1911)の大火、さらに大正十二年(1923)の関東大震災によって焼けただれ、吉原病院の脇に大門は放置されるままになったという。この二つの災害は多くの犠牲者を出すとともに吉原を変容させたのである。

◇地方の大門

大門は明治時代に、官許の遊郭が広がると猛烈な勢いでその数を増した。それらの大門は、現在ほとんど忘れられた存在である。

大きな規模の遊郭でよく知られた大門としては、博多新柳町の大門がある。他に、大門の上から、中の緑樹の植え込みまで五十以上もの電灯が照らされ、二十一軒の妓楼が不夜城のごとく照らし出されていたという、明治四十年(1907)新設の甲府の穴切遊郭の大門。明治四十三年に町の中央部から移転してできた、新潟高田の栄町遊郭の大門。吉原仲之町の景観を模したという岐阜の金津遊郭の大門。大正末年に移転して、東海道屈指の美しい遊郭であったという浜松の二葉遊郭の大門。大正七年(1918)に多くの反対運動を無視し、汚職にまみれながらできた大阪、飛田遊郭の大門。北海道開拓の拠点とまでいわれた札幌の白石遊郭の大門。

今は、「ダイモン」通りと呼ばれているが、駅から遊郭へ直進した大森遊郭のあった函館。明治末年から大正期にかけて、日本の売春史上、遊郭が飛躍的に増大したこの時期の新しい遊郭には、かなり立派な大門の造られたのだ。

遊郭-300x191.jpg)

古絵葉書「函館(大森)遊廓大門之景」。明治40年(1907)の函館大火によって、遊里は蓬莱町、台町から大森町へ移転した

近代になると、小さな町の小さな遊郭も整備され、本格的な大門ができた。栃木県鹿沼の新地遊郭はその一例である。ここは明治四十一年(1908)に五軒の遊女屋が始めたところで五軒町ともいう。水量の多い木島用水路を背後にした、東西南北約百メートルの方形の土地である。その周囲を樫もがりと高さ二メートル以上もの黒板塀でまわし、街道から取り付け道路を引き、田圃の中に新しくできたのである。

大門を入ると、車屋や軽食を仕出しする屋台があり、その隣には、妓楼が願いを出して経費を負担した請願巡査の詰所があった。大門の突き当たりが広場で、桜が数十本植えられていた。近代地方小都市の典型的な遊郭の形である。

この広場では盆踊りが行われ、普段は入ることのできない町の女たちや子供までも参加したという。夏の夜の鹿沼の一大イベントであった。この盆踊りも昭和の初年に行われなくなったという。そして郭には以前よりももっと大きな門ができた。盆踊りが郭から消え、花崗岩でできた見事な大門が造られたのである。

遊郭が搾取の機能をより効率的に近代化するとともに門は大きくなり、町と遊郭の境界をはっきりとしていったのである。

日本の遊郭に似た売春街は世界中にあった。そこにも大門はあったのであろうか。

多くの外国人の江戸文化研究者に、「あなたの国の売春街でこのような大門がありますか」と聞いた。娼婦たちのいる建物が密集したところにそんな門はないし、入口を示す標識のようなものも存在しないという。「売春街の入口をわざわざ表示するのか」としばしば聞き返された。売春街にそれとわかるような門は日本のみかもしれない。それも詩文を書き記して遊客を誘うなどというのは……。

詩文を門に彫り込むことは、明治末年、一種の流行であった。明治四十一年(1908)、東京の洲崎遊郭に「花迎喜気皆知笑」「鳥識歓心無解歌」と文字が浮き彫りされていたし、明治四十四年に新しくできた博多新柳町の石門にも「春風緑柳飛鳳凰」「夜雨青燈引鸚鵡」などと記されている。

◇大門の悲劇

関東大震災時、吉原では娼妓たちの逃亡を防ぐために、一方口であった大門を閉じたために犠牲者が増大したという非難の声が廃娼論者の座談会であがった。対して、久保田万太郎は、翌十三年(1924)に「大門」と題した一文を発表し、非難が認識不足にすぎない臆断に満ちたものであることを述べている〔註7〕。

この論争は久保田の方が正しいようだ。大門は江戸時代以来、夜明けとともに開門していた。地震の発生は午前十一時五十八分。非常時のためにハネ橋もあった。門の片側には袖口もある。さらにいえば、郭は遊女たちだけの町ではない。もちろん抱え主も、芸者も幇間もいる。茶屋もある、料理屋もあれば料理人もいる。菓子屋、煙草屋もある。揚屋や郵便局もある。女たちだけをここに封じ込めることなど、到底無理がある。

江戸遊女史研究の第一人者である筆者の近著『江戸の岡場所 非合法<隠売女>の世界』(星海社新書)=中澤雄大撮影

震災は娼妓を含む多くの吉原関係者に悲惨な被害をもたらした。だがそれは、後に娼妓解放論者がよく引用するような郭内の非人情の結果ではない。多くの遊女が逃げ遅れて亡くなったことは事実だが、吉原病院の入院患者娼妓二百三十五名は、適切な誘導のもとに避難し、ことごとく無事に帰来した。一方、このとき、事務員三名と看護婦三名が娼妓の救助のために逃げ遅れ殉職している。郭内には女たちの苦しみを知る人たちの人情があったのだ。非人情は大門の外の人たちの中にあったのだ。

「大門をそっと覗いて娑婆を見る」。籠の鳥は娑婆を飛び回る羽を持っていた。だが鳥は追手がどんなに厳しいものであるかを知っていた。いやそれ以上に娑婆がいかに彼女たちに厳しい過酷なものであったかを知っていたのである。豊かさと繁栄の名のもとで近代化が進めば進むほど、彼女らの自由は遠のいていった。

男たちは〈仙境〉と呼び、〈春夢〉を求めて大門をくぐり、女性たちは、孝行すれば親の借金を返すことができる。「働けば自由になれる」といわれてこの門をくぐった。この言葉はアウシュビッツのゲートに記された文言と同じだ。

だが故郷は彼女たちの帰りを待ってはいなかった。西鶴はいう、「出前の遊女はさびしきものぞかし」と。待ちに待った郭を出る直前、彼女らは待たれていないことを知って深い悲しみにおそわれた。年季が明けて自由を得た後も、彼女たちの多くは糸の切れた凧のように巷をさまようだけであった。世間は彼女たちの嘆きや訴えを大門の中に密閉したのである。

今もこの大門を弦歌とともに、こえてくるものがある。それは娑婆で歌い継がれ、忘れられた遊郭の置土産となり、日本の文化の一つの核となった。浮世絵・歌舞伎も落語も同様だ。これも大門と同様に特異なものであるかもしれない。それは日本の文化遺産だ。しかし、少なくとも軽々しく「新ジャポニズム」などと厚顔に誇らしげにいうことは、慎みたいものだ。

【註釈】

〔註1〕柿渋と松木を焼く際に立ち上る煙(松煙)を混ぜたもので、防虫・防腐効果があり、建物の化粧としても用いられる

〔註2〕二本の柱の上部に冠木を貫き渡した門で、上に屋根をかけた造りもある

〔註3〕江戸時代から明治にかけて三代続いた地本問屋。蔦重と同様に、江戸で誕生した「地本」(草双紙、読本、滑稽本など娯楽本)を扱い、浮世絵や錦絵の板(版)元にもなった

〔註4〕『往来物』は読み書きや生活に必要な知識を教えるために作られた教科書のような書物で、江戸時代には寺子屋などで広く使われた

〔註5〕天明大火は吉原のみならず、江戸の街を広範囲にわたって焼き、人々に大きな苦難をもたらした

〔註6〕墨摺一色で表現していた版画に単純な筆彩色の版画を制作するようになった。紅の絵具を主体としたものが「紅絵紅絵」、朱色系の丹色主体は「丹絵」。紅絵の髪や帯など黒い部分に、膠を混ぜた墨を用いて漆のような光沢効果を狙ったものを「漆絵」と呼び、江戸初期に奥村政信が創案したとされる

〔註7〕『文藝春秋』大正13年(1924)3月初出、pp. 3-4、『久保田万太郎全集 第十巻 随筆一』(1975年、中央公論社)所収

渡辺 憲司(わたなべ・けんじ) 立教大学名誉教授(遊里史、ジェンダー、日本近世文学専攻)

1944年、北海道函館市生まれ。立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士課程単位取得退学、九州大学博士(文学)。 梅光女学院大学助教授などを経て立教大学へ。文学部長、立教新座中学校・高等学校校長、自由学園最高学部長などを歴任。主な著書に『江戸遊里盛衰記』(講談社)、『江戸遊里の記憶──苦界残影考』『江戸遊女紀聞──売女とは呼ばせない』(いずれも、ゆまに書房)、『いのりの海へ』(婦人之友社)、『江戸の岡場所 非合法<隠売女>の世界』(星海社)、監修に『江戸文学33 江戸文学と遊里』(監修、ぺりかん社)など多数。校長時代の2011年3月、東日本大震災で卒業式が中止になった高校卒業生に向けたメッセージ「時に海を見よ」がSNSで大反響を呼び、双葉社から同題で書籍化。さらに「緊張の風化を怖れよ」という思いで綴った『生きるために本当に大切なこと』(KADOKAWA)が今春重版された。現在、『明日の友』(婦人之友社)でエッセイ「季節のことば」を連載、『日刊ゲンダイDIGITAL』のオンライン講座「べらぼうが100倍わかる! 『ぶらり吉原』」を担当、『日刊ゲンダイ』本紙・毎週金曜日付で好評連載中。