外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

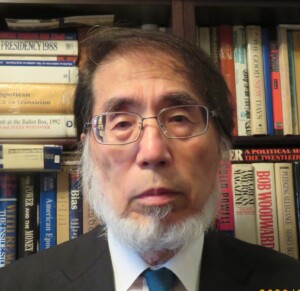

京産大世界問題研究所長兼東京事務所長時代の若泉敬。当時42歳。新宿区大京町の野口英世記念会オフィスで(吉村信二『若泉敬先生に学ぶ』改訂版より)

第20回 1969年沖縄返還問題 日米交渉

──<表>と<裏>の構図⑫

■若泉「裏舞台」外交──「核密約」の終章

1969年9月30日午後4時半すぎ、ホワイトハウス──。いつもの見慣れた部屋で二人の密議は始まった。冒頭、米大統領補佐官(国家安全保障会議担当)ヘンリー・キッシンジャーは、タイプ印刷された2枚の紙を取り出し、間髪置かず、密使・若泉敬に説明し始めた。[以下、鍵カッコ引用は若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』より]

1枚目は、商務長官スタンズに指示して提出させた繊維問題に関する案。米側として日本に対して「最大限譲れるギリギリのところ」を作成させたペーパーだ。「内容は、俺にはよく分からないが、これは今日まで日本政府に渡してある線より、日本にとってかなり有利なものになっているはずだ…(略)…大統領の威信がかかっているので……実現を強く期待している。佐藤首相自らの手で、ぜひとも実現してもらいたい」

その毅然とした態度と厳しい表情、語気を強めた口調から前日の「大統領の強い希望」モードが一段引き上げられ、米側の「要求・条件」ベースに移行してしまった(太字は筆者、以下同様)ことがはっきりと分かった。

◇ニクソンの最後通牒──核再導入の保証を

もう1枚は、核の扱いに関する案。キッシンジャーが、ホイーラー統合参謀本部議長(大将)と直接話したうえで、使用目的を告げずに「軍として最小限必要な条件」を整理させて提出させたペーパーだ。

キッシンジャーは若泉に、「われわれは、沖縄米軍基地からの核抜き返還に同意する」と言明した。そして、「緊急時の核再導入と通過について、ホイーラー大将の出してきたものには、『その場合は、米国内におけるのとまったく同じ条件で』という但し書きがついていた。これは、不適切だと思ったので、自分が削除した。大統領に見せて相談したが、軍がどうしてもという以上、その条件の充足は必要だ、というのが大統領の判断であり、かつ決定である」と断定。「これはなんらかのきちんとした形で保証してくれなければ、沖縄の返還に応じることはできない」とまで言い切った。

その威圧的な口調から、2枚のペーパーがニクソンから佐藤への最後通牒であるということが伝わってきた。それは、唐突に「繊維」問題が持ち出されて秘密交渉がキッシンジャー流ゲームチェンジの転換点となった、4日前のやり取りを踏まえたものだった。キッシンジャーの姿勢は、この機を逃さず、一気呵成に若泉との裏舞台外交を決着させるという気迫に溢れていた。

若泉は、繊維の米国案を記した1枚目については、「内容はほとんど分からなかった」ので、余計なコメントをせず、「総理の意向をよく聞いてくる」と言って、そのまま持ち帰ることにした。

最も重視していたもう1枚の核の扱いについては、一瞥すると、「1.」の箇所にある“prior notification”(事前通告)という言葉が目に飛び込んできた。「秘密了解」になるとしても、日本側は少なくとも“prior consultation”(事前協議)を前提にしていたので、若泉はこのワーディング(書きぶり)が気になったが、「基本的に肯定的に応答した」。

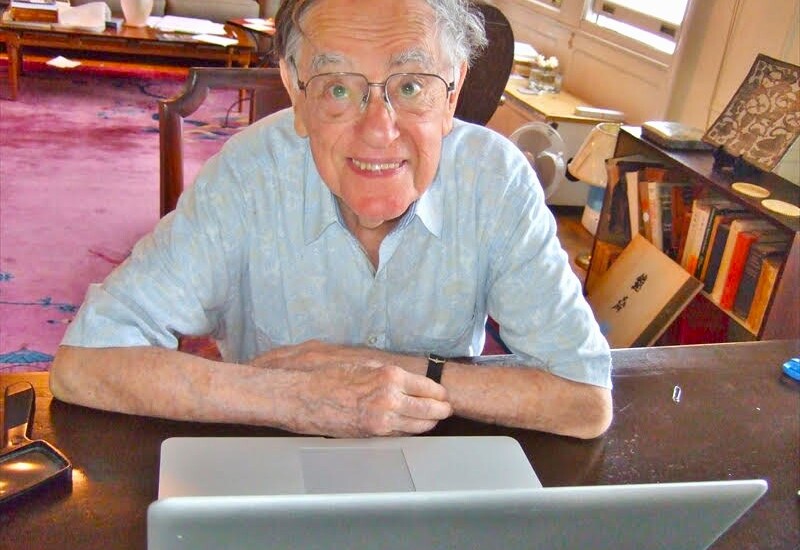

ニクソン大統領とキッシンジャー(『キッシンジャー秘録』より)

若泉の反応を見極めるなり、キッシンジャーは次のように言葉をかぶせた。

「核」については「佐藤首相の、大統領宛の書簡という形式はどうだろうか。それをホワイトハウスのみに、とどめるか、それとも国務長官と統合参謀本部議長にだけコピーを見せるか。あるいは、首脳二人の間の合意議事録のようにして、二人が署名する形式にするか。いずれにしても、この保証は、佐藤首相の後継者たちをも拘束するものでなければならない。そのへんは、ケイ、日本側の事情もあるだろうから、帰ったら佐藤氏とよく相談してくれ給え。

ただし、核は、あくまで、その他の諸問題がすべて片づいてからであることを前提にしている。これ以上、東京での交渉では、核についてアメリカ側は話をしない。両首脳に任せる方が賢明だ」。

語気鋭く迫る発言に、若泉の緊張感は絶頂に達した。「それで、結構だ。それが本来の首脳会談の姿だろう」。

表舞台の外交ルートでは解決できない難題に関して米国が設定した土俵に、若泉が乗せられた瞬間だった。

◇胸突き八丁の対米交渉

沖縄返還交渉は「七、八合目まで到達したが、残された二、三合目は胸突き八丁。返還実現への道程で最も労多きところ」に来た(外相・愛知揆一)。佐藤栄作・ニクソン日米首脳会談は、11月19日から21日までホワイトハウスで行われることが決まった。

10月2日に帰国した若泉が首相・佐藤に面会したのは、翌3日午後3時から約1時間だった。いつものように「開かずの門」をくぐって通された公邸の小さな応接間で、佐藤と向き合った。

若泉は冒頭、「大事なのは繊維だ」と切り出してキッシンジャーが差し出したペーパーを佐藤に手渡し、それが大統領の強い要請であることなどを補足した。原文と翻訳に、佐藤は交互に目を通しながら、「難しい問題なんだが、君の話は分かったよ」と一言呟いた。その場を重い空気が支配した。

次いで、「核抜き」について書かれたペーパーの原文と翻訳を提出、「核兵器は、返還時までに撤去すると言っています」と伝え、キッシンジャーの話を詳細に報告。そして、言葉を継いだ。「緊急事態に際しては、事前通告だけで核の再導入を認めることを保証してくれ、さもなければ沖縄は返せない、というのがいまや軍部だけでなく、ニクソン大統領自身の意思でありかつ決定なのです」

すると、佐藤は低く唸るような声を漏らした後、「エマージェンシィ(緊急時)を、誰が、どう定義するかが問題だなあ」。驚きと動揺を隠せない様子だった。あとは、「定義が決まれば、通告でも協議でも同じだろうが」、「向うが通告で一方的に持ち込むというのなら、仕方ないではないか」。やや投げやりな言葉が続いた。

「繊維」が絡んできたのと併せて、核問題についても想定外の内容。しかも最後通牒の形での一方的な提示に、佐藤の不満がハッキリと見て取れた。「核抜き」を得るためには、相手が言ってきた条件をギブ・アンド・テイクで呑まざるを得ないこと、取り引きする余地はごく僅かしかないこと、日本側の3条件(核抜き・本土並み・72年返還)を貫徹するには、その2枚の紙を拒絶できないことを、若泉は事細かに説明した。佐藤は明らかにためらっていた。「もう少し考えてみよう。少し時間をくれないか」。この日の話は終わった。

◇佐藤に直接かかるプレッシャー

その後、10月23日、27日と、佐藤との話し合いが持たれたが、実質的な進展はなかった。この間、佐藤に対する米側からのプレッシャーが続いた。緊急時には事実上無条件の核再持ち込みを可能とするよう求める米統参議長ホイーラーが訪日、首相・佐藤と1時間20分も会談(8日)、また、同時期、国務次官補トレザイスも来日、日米自由化交渉の米側首席代表として日本側と協議、繊維自主規制協定案[毛・化合繊の全部を含む日米政府間協定の締結、自主規制枠は製品別にあまり細分化しないなど]を提示した。国務次官補は、通産相・大平正芳ばかりでなく、佐藤とも個別に会談した(9日)。

繊維問題を巡っては、特に大平が、日本側は二国間ではなく、多国間で協議するガット(GATT:関税及び貿易に関する一般協定)の場を強く主張、トレザイスは日本側からのゼロ回答を受けて帰国した。これを機に、日本国内では、自主規制反対の繊維業界による政府への突き上げが一段と激しくなった。

大平は、大局的な観点から現時点では国内産業の保護が必要と筋論を貫いたのだが、佐藤は、元々関係の良くなかった大平の一連のパフォーマンスを、「潜在的抵抗」と見なした。若泉は、国内調整に関して、佐藤が首相としてリーダーシップを発揮するように強く求めた。が、佐藤は動かなかった。この点は、佐藤「鵜匠外交」の失敗要因にも関わるものなので、後述する。

佐藤は、米側が核の再導入で求める「保証」の扱いについても「特別の取り決めはないようにしたい」と相変わらず抵抗する姿勢を示した。そして、この種の問題は日米の力関係で決まるのであるから、「要は相互信頼の問題」「緊急時になれば、(米国が)事前通告で押し切ればいい。仕方ないではないか」などと開き直った。

◇「核」と「繊維」──佐藤の優柔不断

11月6日、日米首脳会談まで2週間足らず。若泉は朝、首相公邸を訪ねた。若泉はキッシンジャーからの「紙」に対する回答を携えて、同日午後、ワシントンへ向けて出発することになっており、佐藤の決断を仰ぐためだった。

「核」で残された唯一の問題点は、核抜き返還後の再持ち込みと核搭載艦船通過の米側の権利をどう保証するか。若泉は「向うがどうしても書いたもので保証してくれ、と固執して譲らない場合は、──その可能性は非常に高いのですが、一つの方法として、合意議事録にして残し、首脳二人がイニシャルだけサインするというのはどうですか。絶対に外部には出さず、他の誰にも話さず、ホワイトハウスと首相官邸の奥深くに一通ずつ、極秘に保管するということでは」などと持ち掛けた。

佐藤は、しばし黙考した。そのうえで若泉の目を正視し、言明した。「君に任すから、全部まとめてきてくれ給え」。それから自らに言い聞かせるように付け加えた。「要するに君、これは肚だよ。何と言ったって最後は相互信頼なんだ。自民党政権が続くかぎり、そして日米安保条約が続くかぎり、大丈夫だよ」[註1]

-300x196.jpg)

沖縄の屋良朝苗行政主席が佐藤首相を訪ねて「無条件全面返還」を要請=1969年11月10日(沖縄県公文書館所蔵)

神頼みの心境となったのか──佐藤からの「白紙委任」──その時の感情の高まりについて、若泉は『他策』に記した。

「いままでの人生でかつて味わったことがないような志気が全身に漲る」のが自身でも分かった。「その任務の重大さに、思わず身震いし覚悟を新たにしたのであった」──と。

ところが、若泉が切望していた明瞭な指示はあったものの、それも束の間、「繊維」に話が移ると、若泉は現実世界に引き戻された。

原則は二国間交渉を避けてガットの場での多国間アプローチと言いつつも、具体的な内容については、米側との落としどころを政府内で詰められず──その中にあって、佐藤がリーダーシップを発揮しようともしないためだ。若泉には、一国の宰相としての覇気が微塵も感じられなかったのだ。

結局、この日朝の佐藤との会見について総括すると、首相は若泉に対し、「核」の交渉については白紙委任に近い全権を付与したが、「繊維」への対応については優柔不断で、「核」問題に関して付与してくれたような言質はなんら与えてくれなかった、ということになる。

ちなみに「10月27日」と併せて、重要なやり取りがあった「11月6日」の『佐藤日記』には、以前の「7月25日」と「9月16日」同様に[註2]、若泉への言及はない。

若泉は後年こう述べている。「いま振り返って考えてみると、当時繊維問題の具体的内容についてはほとんど無知に近く、その政策決定に何らの責任を負う立場にいない私は、沖縄返還という国家的大義を実現するためには、もし相手からそれへの必須不可欠の“代償”として繊維での譲歩を要求されるのであれば、ギブ・アンド・テイクの外交交渉原則からして、“ギブ”せざるをえないだろうという認識に次第に固まりつつあった」[註3]

◇密使・最後のミッション

69年晩秋、つい先日までは黄金色に輝いていた銀杏が落葉する首都ワシントン・ラファイエット公園──。スタットラー・ヒルトン・ホテル(16ストリート&Kストリート)から数分の所にあるその公園を、黒いレインコートの男が足早に通り抜けた。男は程なく、ホワイトハウス裏門から西館地下へ消えた。首相・佐藤からの密命を帯びた若泉敬、最後のミッションの始まりだった。

ホワイトハウス

夏の日差しに家々の屋根の赤褐色と壁の白さが目に焼き付いた西の「権力の館」、サンクレメンテ訪問から2カ月余。此処、東の「館」では季節感が一変していた。秋の日は釣瓶落とし──11月10日午後6時20分すぎ、若泉は、キッシンジャーの執務室に通された。「日本のお茶ほどうまくないだろうが」と紅茶を勧めるキッシンジャーだが、開口一番、持ち出したのは「縄」ではなく「糸」の話だった。

「繊維は、どうか」──。

若泉は、到着した6日からホテルの一室にこもって準備したメモランダムのうちの一枚を取り出した。

「佐藤首相は①繊維問題は日米二国間ではなく、多国間(GATT)の場で解決されるべきもの②しかし、その準備のため、まず日米両国間で秘密裏に話を進める用意がある③繊維問題は沖縄返還と分けて取り扱うべきもので、両者がリンクされて取り引きされたという印象を与えてはならないと考えている」と記した紙を渡すと、キッシンジャーは目を落として読み込み、呟いた。「自分にはよく分からん」。そして「スタンズ(商務長官)と話し合ってみなければダメだ。彼はどう反応するかな」と言った後、本音を漏らした。「もともと、こんな問題で取り引き(ディール)するなどという意図は全然なかったんだが」──。

それを聞いた若泉は、すかさず反応した。「あなた方は、これを取り引きにするつもりなのか」。キッシンジャーはやや慌てた様子で釈明した。「いや、まったく別問題であることははっきりしている」[註4]。取り敢えず、キッシンジャーの前言は打ち消された格好になったが、実質的に「縄」の問題とリンケージされているのは明らかだった。

こんな形で始まったキッシンジャーとの密議は、次いで、若泉の最大の関心事、核の問題に移ったのだが、実際、日を改めて続行した交渉でも、またキッシンジャーが作成した書類にも、いの一番に位置づけられていたのが「繊維」だった。この日の「糸」の話は、キッシンジャーが翌11日午前中にスタンズと、そして大統領とそれぞれ会って話してみることになって、打ち切られた。

◇「アメとムチ」を手にしたキッシンジャー

急遽会うことになった11日夜も、キッシンジャーが挨拶もそこそこに切り出したのは、「繊維」だった。スタンズは「リーズナブルな提案だ」と言っていたことを若泉に伝えたうえで、新たな注文を付けてきた。「(日米首脳会談では)この話題を佐藤氏から大統領に持ち出してほしい…両者はそれぞれ交渉の代表者を任命することを話し合う。そして、十二月中に極秘裏に会談して、スタンズの提示した線で了解することにする。先に示したあの数字で合意する用意があるかどうか確かめたいのだが」。強い口調での想定外の要求だった。

「あの数字」とは、9月30日に渡された二枚の紙のうち「繊維」に関する紙に書かれた数値であった。それによると、毛・合繊製品の日本の輸出に関する基本的上限として「1969年をもって終る過去十二カ月間の貿易の水準」を設定、輸出の年間増加量を化合繊製品は「毎年五%」、毛製品は「毎年一%」とするとあった。

米側が合意を求める、その「数字」もさることながら、そもそも米国大統領の対日要求に関する話題を、日本の首相の方から持ち出してくれ、というのは奇妙な話だ。若泉は「筋論からいってもおかしいではないか」と、反論してはみたものの、既に「糸」は「縄」に深く絡みつき、キッシンジャー対日交渉術のツールとなっていた。

-224x300.jpg)

沖縄・残波岬でのミサイル射撃実験(1961年、沖縄県立公文書館所蔵)

「最も効果的なアメとムチ」を手にしたキッシンジャーは、自身が編み出した鉄則通り、初めに定めた「青写真」を生真面目に遵守などはせず、臨機応変に練り直した術策に従って布石を打ったのだ。これに対し、沖縄返還を民族的大事業として最上位に置く若泉は、その「代償」として、譲歩やむなしに傾いていた。

その頃、米国内における沖縄返還問題は、そのコアである核の扱いをめぐる議会への下工作が難航していた。ニクソン再選戦略のカギとなる「繊維」問題が絡んで国内政局の一大争点と化していたのだ。内政と外交は同じ硬貨の裏表で、元々不可分の関係にある。とは言え、外交問題の扱いはデリケートである。往々にして、両首脳の国民向けのそれぞれの公約(例えば、佐藤の場合「核抜き・本土並み・72年返還」/ニクソンの場合「繊維産業の保護育成」)から生じた矛盾が火種(日本繊維の対米輸出問題)となって交渉の進展を阻むためだ。

この点について言えば、佐藤は11月の日米首脳会談の際、「70年末までの輸入規制」合意を内々に約束した。が、すぐには「密約」は履行されず、難題調整の先兵になった若泉は、実際に繊維問題が決着する71年秋までの約2年間、絡みついてくる「糸」に苦しめられることになる。

◇「糸」を執拗に持ち出すキッシンジャー

若泉が最後のミッションで全力を注いだ「核」の方はどうなったか。

キッシンジャーとの間で11月10日、11日と「核抜き」に関するコミュニケ案第7項目の5つの草案の絞り込み[註5]が行われた。続く12日は、首脳会談での「手続きに関する申し合わせ(プロシージュアル・アレンジメント)」(草案)の調整を行った。これは、佐藤・ニクソンという主役の二人が表舞台で演じる時の進行手順やセリフ、配置を詳細に綴った、言わば「脚本」である。

若泉は秋雨そぼ降る中、この日もホワイトハウス裏門からエスコートされてキッシンジャーの執務室に入った。が、入るなり、キッシンジャーが、待ち構えていたように「細かい相談を二人でしなければならない」と言って、すぐに若泉を連れ出した。場所をいつもの執務室から東館の図書室に替えて、密議を凝らすことになった。それがなぜだったのか、若泉にとって最後まで解けない謎として残った。執務室に盗聴装置が備え付けられていたのか、それとも、単に、頻繁にかかってくる電話を避けたかったのか──。

3回にわたる密議では、「繊維」をめぐる筋書きやコミュニケ第7項目を出す手順などにあった若干の齟齬が修正され、二人の合作シナリオが12日に完成。11月17日からの歴史的な佐藤訪米を迎えることになった。しかし、若泉のミッションは、まだ終わっていなかった。

佐藤のワシントン到着後も、東京の若泉(コードネーム=ミスター・ヨシダ)とワシントンのキッシンジャー(同=ドクター・ジョーンズ)の間で、国際電話を通じた確認・再確認等々、最終的な調整作業の詰めが行われた。最後まで調整が難航したのは、やはり「繊維」だった。

17日午後7時40分(日本時間18日午前9時40分)、ドクター・ジョーンズから東京へ電話がかかってきた。

ドクター・ジョーンズ──米政府は、第1日目に核を含む沖縄問題をかたづける方針を決めた。第2日目に繊維を取り上げる。繊維問題の協議の進め方には、ジュネーブ(ガット)での予備交渉一本でいくか、別途、日米交渉の二本立てにするか、あるいは、それをいったん中断して、極秘裏の日米交渉を織り交ぜるか──計3つのアプローチがある。どれを選ぶか。また、米政府としては、繊維を含めて経済問題すべてをコミュニケに入れてほしい──。

ミスター・ヨシダ──抽象的に「貿易と資本の自由化」が討議されたという程度のことを一般的に述べるならば仕方ないが、「繊維」については、絶対に入れてもらっては困る──。

若泉は電話を切った後、駐米日本大使公邸に泊まっている佐藤(連絡用ネーム「私の友人」)に電話を入れ、キッシンジャーとの会話内容を詳細に報告した。

佐藤──(ジュネーブ)一本で行こう。二本立ては難しい。話を複雑にするだけだ。「君の友人(キッシンジャー)」にも伝えておいてくれ。[註6]コミュニケには、経済を一般的、抽象的に入れるのはいいだろう。しかし、繊維を入れるのは絶対に困る。

若泉──それは、「私の友人の先生(ニクソン)」も了承している。

17日午後9時15分(日本時間18日午前11時15分)、若泉はキッシンジャーに電話し、佐藤からの回答を伝えた。 ところが、キッシンジャーは、またしても「繊維」に拘った。コミュニケでの表現の仕方を持ち出してきたのだ。対米輸出規制上限の「数字には触れない」形で、「繊維」問題に関して「討議したということを書いてはいかんか」、「ノー、それもダメだ」と即答すると、キッシンジャーは不承不承、了承した。

外交と内政は一枚の硬貨の裏表—投げ上げられた硬貨を受け止め損ねて泥水に落とせば、すべてがダーティーなディールと化す。それまでの積み重ねは水泡に帰すことになるのだ。ニクソンの意を受けた商務長官スタンズや商務省担当者、“繊維族”議員や、外交交渉の窓口である国務省幹部に突き上げられているのだろう。困り果てたキッシンジャーを見る思いだった。

一方、表舞台では、事務レベルで激しい折衝が続き、繊維については、佐藤・ロジャーズ(国務長官)会談に持ち越される結果となった。

◇若泉・キッシンジャー合作の脚本

18日午後3時過ぎ、首相ら一行は、大使公邸からホワイトハウスの斜め前、ラファイエット公園横の迎賓館(ブレア・ハウス)に移動した。この間、日本の日付は19日(未明)に変わったが、18日午前、さらに同日夜にも、若泉とキッシンジャーの裏舞台外交は続くなど、日米間の駆け引きは、日米首脳会談(19日午前10時半)直前まで行われた。

その中には朗報もあった。今回の佐藤訪米の核心となる沖縄返還に直結する「核問題」は、若泉が切望していた通り、日米首脳会談の第1日目に取り上げられることが決まった。これは、日本にとって最大の懸案である沖縄問題を最初に片付けることを意味する。今回の佐藤訪米の目的も明確になり、佐藤には日本国民に向けて最大限成果としてアピールができる。帰国後、佐藤が衆院解散-総選挙に踏み切ることを、若泉も感じ取っていた。

「縄」を1日目に片付けるとの報告をキッシンジャーから聞いた時、若泉は、まずはホッとした。だが、本番はシナリオ通りに進むだろうか。

1969年12月当時の那覇市平和通り商店街=沖縄県公文書館所蔵

日米首脳会談まであと半日に迫った18日夜(日本時間午前)、若泉は佐藤に電話を入れた。今回の佐藤訪米にとって最重要の第1日目の会談。その最終確認のため、シナリオにある手順を再び繰り返して説明、「お分かりいただけましたか」と尋ねると、「よし、分かった。そのとおりやります」と佐藤。その言葉は“教師に対する生徒の言葉遣い”のような口調(若泉)だった。そして、しばらく間を置き、自らに言い聞かせるように、力をこめて言葉を継いだ。「よし、やろう」[註7]

佐藤は、その日の『日記』に書き付けた。「あすを控へて今更このひかれた軌道を進む以外に方法はない」──と。

「“第一日目が肝心”、ここでなんとしても沖縄の核抜き返還を決めなければならぬ。そもそもそのための首脳会談ではないか。この一点で、総理の確乎たる決意と私の意気込みは完全に合致していた」(若泉)[註8]

ただ、百%首尾よく進むのか、心配のタネは尽きなかった。若泉とキッシンジャーが、11月12日に最終合意した「核問題」に関する「手続き申し合わせ」“脚本”は次のようになっていた。

核問題/NUCLEAR QUESTION

一、佐藤総理大臣との首脳会談の席上において、ニクソン大統領は総理大臣に対し、共同声明に挿入されるべき核問題について総理大臣の方から提案するように求める。

二、そこで、佐藤総理大臣は、共同声明第七項のドラフト2を提出する[註9]

三、ニクソン大統領は彼の構想を述べる。それに対して、佐藤総理大臣は難色を示す。

四、ニクソン大統領は、日米相互協力及び安全保障条約にいう事前協議制度に特別に言及する言葉をそこに盛り込みたいと答える。

五、そこで佐藤総理大臣は、第七項のドラフト3[註10]を提案する。ニクソン大統領はそれを受諾する。

六、この会談の最後に、ニクソン大統領は佐藤総理大臣に対して、オーバル・オフィスに隣接する小部屋にある美術品を鑑賞することを提案する。両首脳だけがその小部屋に入り、ドアを閉め、そこで二人は核問題に関する秘密の合意議事録(同文二通)に署名する。二人はそれを一通ずつ保持する。

シナリオの最後「六」が、若泉が中でも気にしていた場面だった。

◇密使・若泉ミッション完了

19日午後、第1回目の日米首脳会談、続くワーキング・ランチ、国務長官らとの会談も終わった。同日午後5時50分(日本時間朝7時50分)、佐藤から国際電話が入った。

その声は弾んでいた。若泉は、安堵の胸をなで下ろした。

「小部屋の方も、私の友人(キッシンジャー)の話のとおりでしたか」

「そう、そのとおり。ただ一つ違っていたのは、サインの件だけどね。別室に入ったら、予定どおり君の友人がいて、紙があった。それに目を通して確かめた。ところが、先に、向うの先生がフル・ネームでサインしてしまったもんだから、俺もそうしたんだ」

「イニシャルだけということだったのに、なぜだろう。強い疑問が若泉の頭を鋭角によぎった」[註11]ものの、佐藤の「そう、そのとおり」の一言で、不安は吹き飛んでいた。

あとは、自身の再選を念頭にニクソンが強く拘る「“繊維”をなんとか乗り切らなければ、日本の国家的大事業は完成しないのだ」と、若泉は『他策』に書き残したものの、実質的に、密使・若泉、最後のミッションは、この時点で終わっていた。

その時の気持ちを、若泉は正直に告白している。

「電話を切ると、かつて味わったことのない深い歓びが心底から静かに湧いてきた。そして次第に昂揚する志気のなかで、改めて自らにこう言いきかせた。日本民族の悲願である沖縄百万同胞の祖国復帰が決まり、その条件であった“核抜き”は片づいたのだ」[註12]

少なくとも、「沖縄百万同胞の祖国復帰」に敗戦国日本の大義を見出して「日本国総理大臣」に密使として献身した若泉が、その志を貫き通した──そうした思いの中で、裏舞台外交における若泉敬のミッションは完了した。その後、「糸」がどんなに執拗に絡みついてこようとも──。

<註記>

[1][3][4][5][6][7][8][12] 若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』

[2] 本連載第18回「『佐藤日記』欠落部分の謎」参照

[9] 総理大臣は、核兵器に対する日本国民の特殊な感情及びこれを背景とする日本政府の政策について詳細に説明した。これに対し、大統領は、深い理解を示し、沖縄の返還に当っては右の日本政府の政策に背馳しないよう処置する旨を確約した。

[10]総理大臣は、核兵器に対する日本国民の特殊な感情及びこれを背景とする日本政府の政策について詳細に説明した。これに対し、大統領は、深い理解を示し、沖縄の返還に当っては、日米相互協力及び安全保障条約の事前協議制度に関する米国政府の立場を害することなく、右の日本政府の政策に背馳しないよう処置する旨を確約した。

[11] 署名(フルネームか、イニシャルか)の法的効力の違いは実質的には変わらないとされる。

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

-800x550.jpg)